中期経営計画artience2027|統合レポート2025 経営戦略:強みを伸ばす資源投入で、成長を加速させる

2025年6月27日 公開

本ページはAIを用いて翻訳しています。

artienceグループは、多様な市場で事業を展開し、培った技術とノウハウを活かしながら成長を続けてきました。変化する市場環境に対応し、さらなる飛躍を目指すため、中期経営計画artience2027では当社グループが強みを持つ事業への資源投入を強化しています。「高収益既存事業群への変革」と「戦略的重点事業群の創出」の両輪で注力分野を明確化し、成長を加速させていきます。

濱田 弘之

事業ポートフォリオマネジメントの進捗

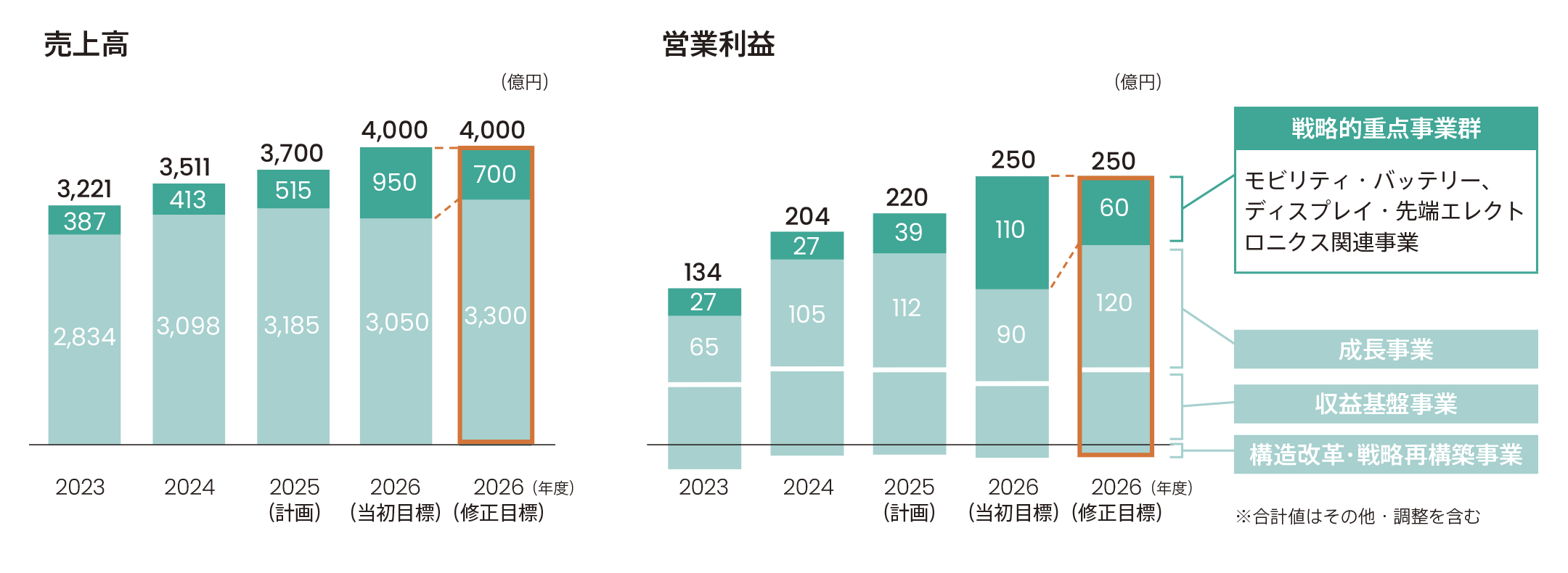

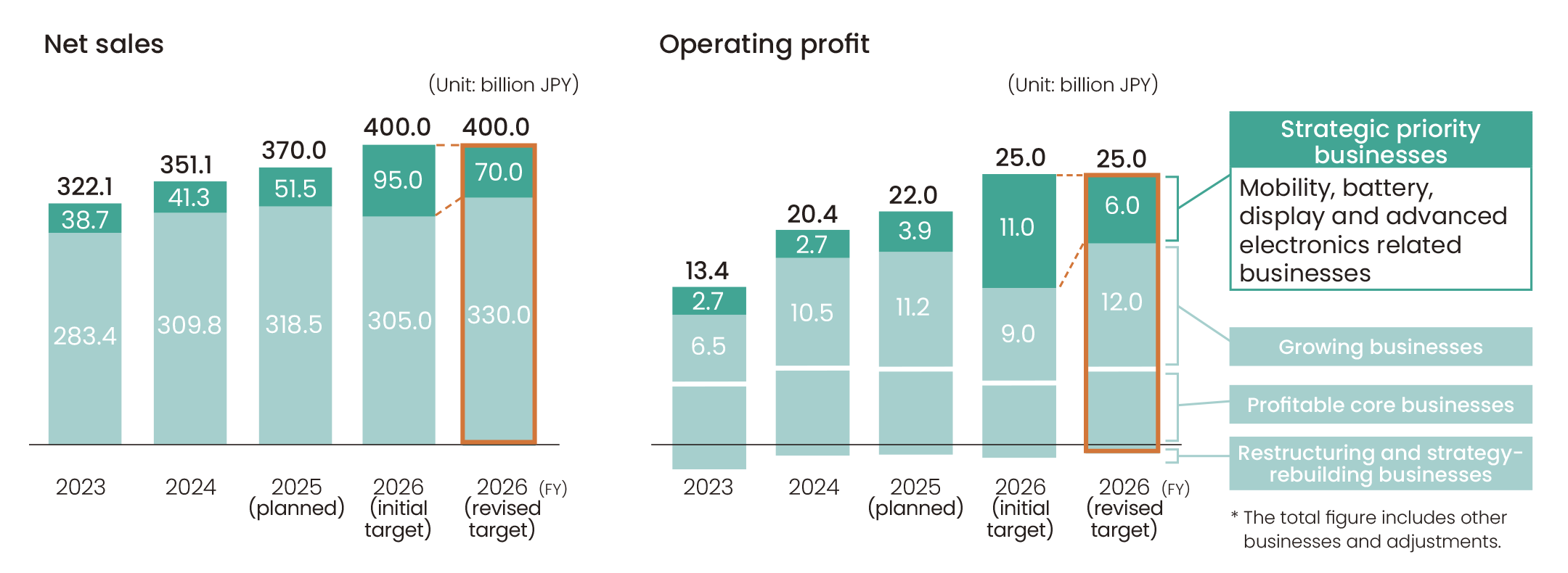

中期経営計画artience2027は、「攻めに転じる」計画として成長を第一に掲げてスタートを切りました。1年目となった2024年度は、おおむね計画通りに進捗し、売上高・営業利益・経常利益がいずれも過去最高を記録しました。円安による利益増や、海外における原料価格の落ち着きが追い風となったほか、トルコにおける投資優遇税制も収益を押し上げました。

artience2027において、特に重視しているのが事業ポートフォリオの変革です。これまで培ってきた技術やノウハウを活かし、強みをさらに強化することを方針に、大きく二つの方向性を掲げています。一つは「高収益既存事業群への変革」です。強みを持つ既存事業の収益性を一層高めながら、海外市場での展開を加速させます。もう一つは「戦略的重点事業群の創出」です。将来の成長の柱となる新たな事業を生み出し、大きく育てていきます。2024年度は前者が想定以上の成果を挙げ、とりわけインド市場における成長の取り込みに成功しました。

事業ポートフォリオの変革と聞くと、大規模な事業の売却や撤退、M&Aなどが一般的に思い浮かべられるかもしれません。しかし、当社の事業は市場や地域が分散していることが特徴です。これは、特定の製品を大規模市場に展開する場合と比べて効率面では劣るものの、幅広いニーズに対応できることが優位性となり、競合にとっての参入障壁にもなります。また、一部の事業が低迷しても他の事業で補完できるというメリットもあります。

そのため、当社の事業ポートフォリオの変革は、単なる事業の入れ替えではなく、各領域で市場ニーズに即した製品や高付加価値製品を拡充することを目的としています。その実現に向け、既存市場・地域における販売力、技術力、グローバルネットワークという当社の強みを最大限に活かしていきます。

高収益既存事業群への変革

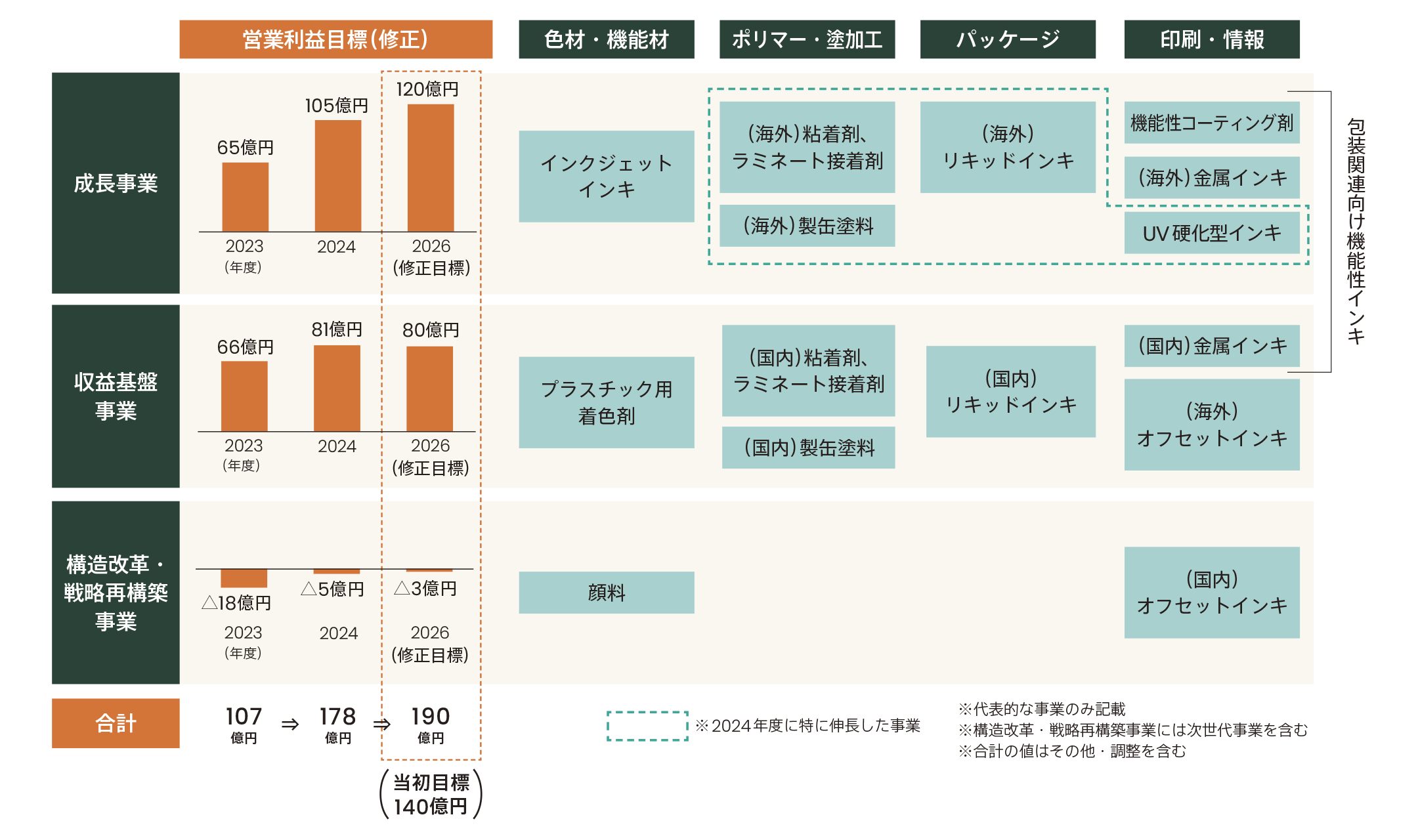

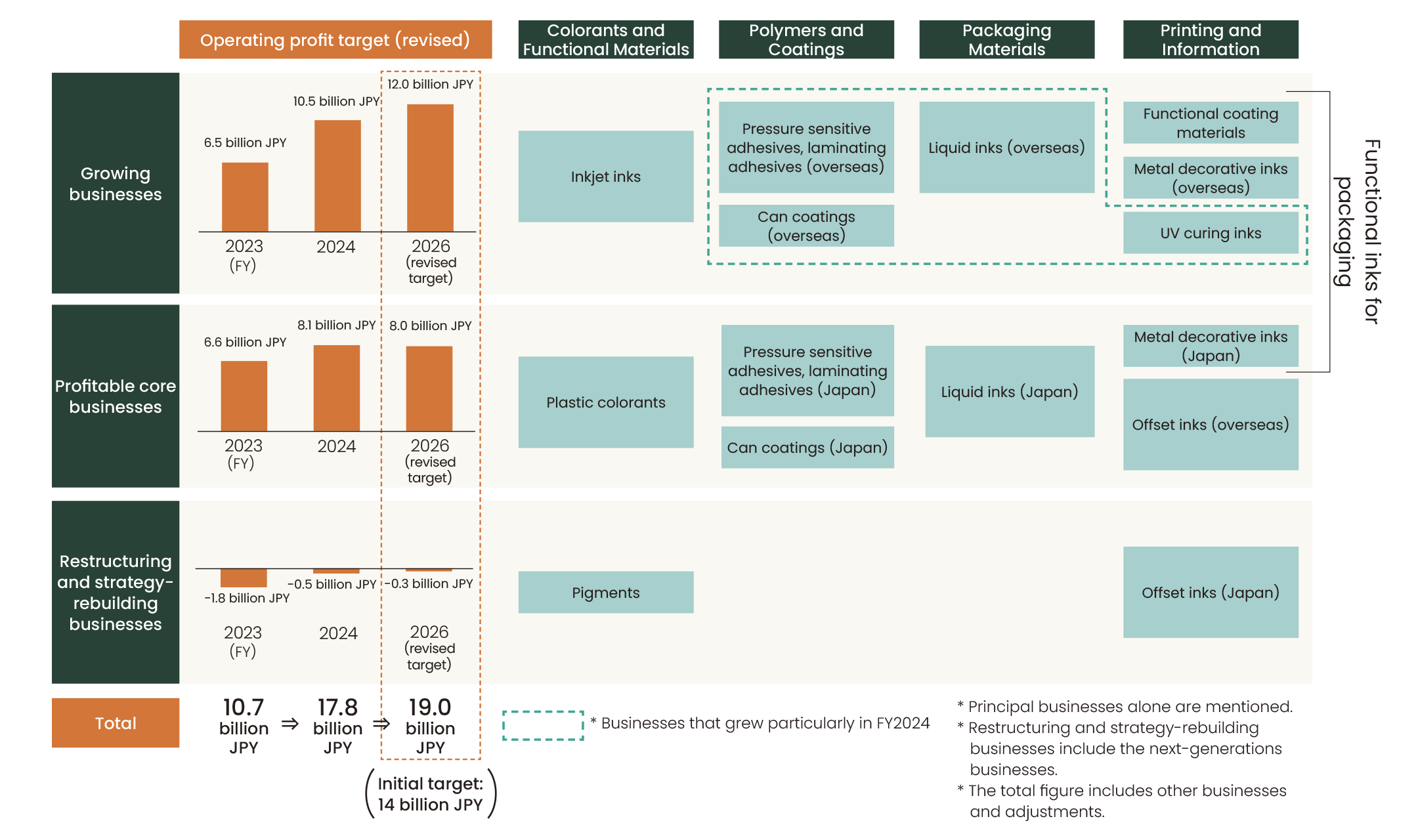

既存事業については、「成長事業」「収益基盤事業」「構造改革・戦略再構築事業」の3つに分け、それぞれの取り組み方針を明確にしています。

このうち、経営資源を集中的に投入するのが、リキッドインキや粘着剤、ラミネート接着剤などの包装関連分野を中心とする「成長事業」です。artience2027のスタート時には、2026年度営業利益90億円を目標としていましたが、2024年度においてすでに105億円と計画を大幅に上回る利益を達成しました。ターゲットとしていたインド、東南アジア、トルコに加え、欧米でも事業が拡大したことが要因となっています。

国内の事業モデルをそのまま展開するのではなく、地域ごとのニーズに適応させた戦略が功を奏したと考えています。例えばインド市場では、技術サービスが顧客満足度を左右します。製品使用時に何か問題が起きた際にはすぐに駆けつけられるような体制を整えており、対応にあたる現地のナショナルスタッフも育ってきました。また、タイでは現地の製缶塗料メーカーを子会社化し、顧客ニーズに応じた製品開発によってシェアを拡大し、原材料調達力の向上にもつなげました。このように今後も成長が期待できる領域として、この事業の2026年度の営業利益目標を120億円まで引き上げました。

一方で、まだ成長の余地が見込まれる国もあります。例えば、インドネシアではローカル企業同士の結びつきが強く、外国企業が市場の上位に入っていくのは容易ではありません。こうした課題に対しては、ローカル企業とのアライアンスやM&Aを視野に入れて対応していきます。さらに、新たな成長エリアとしてアフリカも重視します。すでにモロッコに子会社を持っていますが、アフリカの広大な市場を考慮し、進出先を選定しながら本格的に事業を展開していきます。

「収益基盤事業」は主に国内で強い事業ですが、人口減少などの影響により、今後の需要拡大は限定的と考えています。そのため、高付加価値製品の比率アップや品種統合、原材料の見直しを進めるほか、適正価格への改定をお願いすることで、利益確保に努めています。こうした方針のもとでの地道な取り組みが成果を挙げ、2026年度の目標としていた営業利益67億円に対し、2024年度ですでに81億円を達成しました。ただし、国内では円安や原材料メーカーのコスト増に伴う値上げが続いており、さらなる効率化や価格改定は欠かせません。修正後の2026年度目標は、現在の利益水準を維持するという観点から80億円としました。事業継続には、省力化・省人化や環境規制への対応も不可欠です。特に生産拠点では、人材獲得のためにも作業者の負担を減らせるよう、スマートファクトリー化を目指していきます。

一方、ペーパーレス化・デジタル化の進展に伴い、国内のオフセットインキ市場は依然として縮小傾向にあります。こうした状況に対応するため、「構造改革・戦略再構築事業」では市場規模に応じた徹底した効率化を進めてきたことから、ブレークイーブンが見えてきました。人員のシフト、業務DXの活用、拠点の統合、生産体制の見直しなどがコスト削減につながったと考えており、今後も継続していきます。

印刷・情報関連事業セグメント全体では、UV硬化型インキへの注力により、2023年度に24億円だった営業利益が2024年度には49億円へと大幅に増加しました。経営資源を成長分野へシフトさせたことで、具体的な成果が現れてきた一例として捉えています。

代表的な既存事業の分類と営業利益目標

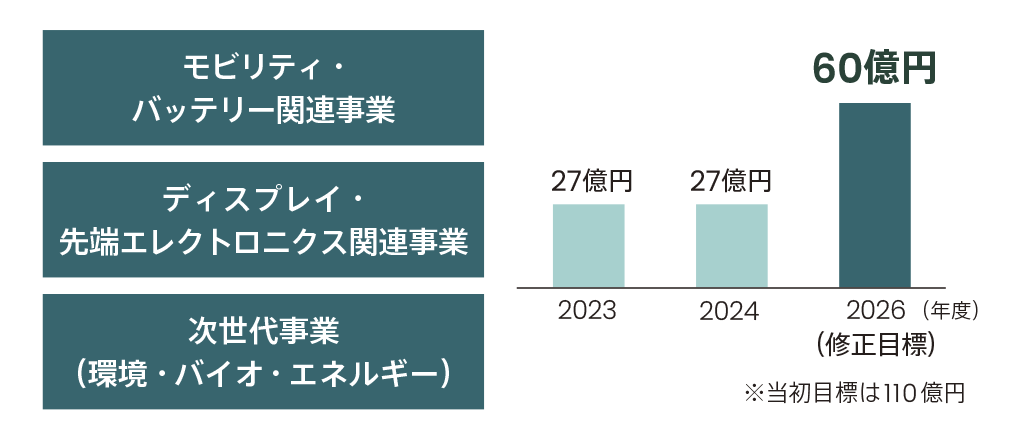

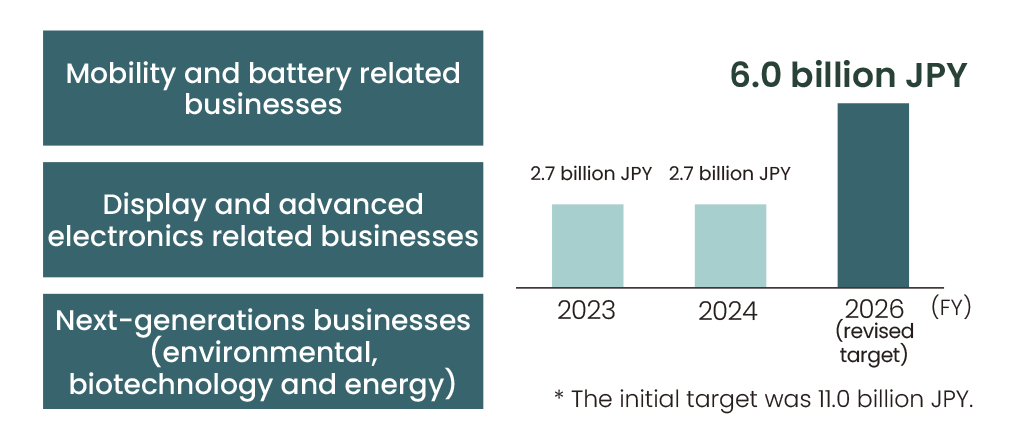

戦略的重点事業群の創出

新規事業の創出において、主軸となるのが「モビリティ・バッテリー関連事業」です。EV向けリチウムイオン電池の性能向上に寄与するCNT(カーボンナノチューブ)分散体を次の成長の柱として、大規模な投資を進めてきました。2024年度には、各国のEV化目標の引き下げや補助金の縮減、インフラ整備の遅れなどによりEV市場が停滞し、計画見直しを余儀なくされました。しかし、環境対応のためのEV化が世界的な潮流であることは揺るぎなく、自動車メーカーや電池メーカーとの連携のもと、将来を見据えた開発に注力しています。当社の保有技術やお客様とのネットワークの優位性は、ますます強固になっていると自負しており、EV普及における走行距離・充電時間・コストなどの課題解決に貢献していきます。

また、当社の主力製品である三元系(ニッケル・コバルト・マンガン)電池向けの正極材に加え、価格競争力の高いLFP(リン酸鉄リチウム)電池や負極材への対応も必要と考えています。さらに、次世代技術として注目される全固体電池や、LFP電池を改良したLMFP(リン酸マンガン鉄リチウム)電池向けの開発にも取り組み、将来的にはリチウムイオン電池のすべての材料領域に対応していくことを目指します。

もう一つの重点領域として掲げる「ディスプレイ・先端エレクトロニクス関連事業」は、2024年度は順調に推移し、CNT分散体事業の遅れをカバーしました。この分野では、一つひとつの製品の規模はそれほど大きくありませんが、半導体関連はじめラインナップを充実させ、「製品群」として展開することにより、競争力と収益性を高めていきます。

戦略的重点事業群の営業利益推移

長期的なありたい姿に向けて

2025年度以降も、海外展開や戦略的重点事業群への投資を最優先し、引き続き事業ポートフォリオマネジメントを強化していく考えです。事業ポートフォリオの変革については、取締役全員がその必要性を認識し、資源投入についても賛同を得ています。個別の事業計画に関しては、多角的な視点からの議論が活発化しています。

現在のレベルまで海外事業が拡大したことは、前中期経営計画の期間中に思い切った生産キャパシティの増強投資を行った成果でもあります。これを継続するため、artience2027においても3年間で減価償却費を上回る600億円の投資を計画しています。

CO2排出量の削減や有機溶剤を使用しない製品開発など、環境対応も重要です。脱炭素に向けた動きがグローバルに加速し、各国で環境規制が強まるなか、当社では2030年までにサステナビリティ貢献製品の売上高比率を80%にする目標を掲げています。これは時代のニーズと合致するものであり、今後も各国でそれぞれ異なる規制や市場特性を捉え、柔軟に対応していきます。

2026年度には海外売上高比率60%以上を目指しており、さらなる成長のためにはグローバルでの人材確保が鍵を握っています。各地域のニーズに適応した営業力や技術サポート力を高めるため、現地の人材を積極的に採用し、育成に注力していきます。グループ一丸となり、artience2027の目標達成に向けて攻めの姿勢を貫き、大きな成長を現実のものとすべく努めます。