リスクマネジメント

基本的な考え方

artienceグループは、事業継続に影響を及ぼす可能性のあるリスクを把握し、迅速かつ適切な対応により、リスクによる影響を最小限にとどめることが重要な課題であると認識しています。「リスクマネジメントに関する基本方針」(2024年1月1日改定)「内部統制システムの整備に関する基本方針」(2024年1月1日改定)に基づき、リスクマネジメント部会の方針として「リスクマネジメント活動方針」を定め、継続的なリスクの見直しと改善を行いながら取り組みを進めています。2025年7月、事業継続計画(BCP)方針を定めました。

artienceグループ(以下、「当社グループ」という)が掲げる「持続的成長」という目標を達成するには、当社グループを取り巻く多様なリスクに対して適正に対応し、安定的に組織を運営し、事業活動を遂行していかなければならないと考えます。事業活動のさまざまな場面で発生するリスクがもたらす不測の損害や損失を、最小のコストで効果的にコントロールし、収益の安定化を図るとともに、社会がこうむる損失を未然防止することで、社会の一員としての信頼を得るために、「リスクマネジメントに関する基本方針」(以下、「本基本方針」という)を定め、リスクマネジメントの適切な実施に努めます。

- 適用範囲

本基本方針は、当社グループを構成するすべての会社およびすべての組織に適用されます。なお、当社グループの役員、顧問、社員、契約社員、パートタイマー、派遣社員ほか当社グループの業務に従事するすべての人(以下、「役職員等」という)に本基本方針の遵守を義務付けます。 - 法令遵守・国際規範の尊重

当社グループは、法令等の遵守や国際規範を尊重することは、リスクマネジメントの原点であると考え、当社グループが事業活動を展開する国または地域の法令・規制等ならびに国際行動規範に従って行動します。そのうえで、当社グループの倫理行動規範や社内規程・方針等で謳われている考え方や精神を堅持します。ただし、現地法令等によって本基本方針の一部が適用できない場合は、国際行動規範を最大限尊重するための方法を追求しつつ、現地法令等に従います。 - リスクマネジメント体制の構築と運用

当社グループは、取締役会に準じるグループの協議・決定機関であるグループ経営会議を最高意思決定機関としたグループリスクマネジメント体制を構築し、全社的リスクに対するリスクマネジメント活動を推進します。一方、個別の部門や組織における日常に潜むリスクに対しては、部門・組織ごとにリスクの未然防止とリスク発現時の被害軽減を目的とする仕組みを運用しつつ、リスク情報の全社的共有に努めます。 - 平常時対応と緊急時対応

当社グループは、リスクの未然防止のための平常時の活動こそがリスクマネジメントにおいて重要であると認識し、リスクマネジメント体制に適切な危機排除機能を組み込み、リスクの未然防止に努めます。これと並行して、リスク発現等の緊急事態に対しても予め対応策等を計画・策定し、教育や訓練等を通じて緊急事態に際して円滑な対応が行えるように備えます。 - リスクの分析・評価

当社グループは、既知のリスクについて分析と評価を実施し、それらのリスクの種類、事業活動に与えうる影響の程度や内訳、未然防止に要するコスト等の把握に努めます。また、社会環境の変化によって生まれる新たなリスクについては、教育や啓発活動を通じてリスク感知力を高め、グループとして対応する必要のある全社的リスクを特定し、グループ全体で共有します。 - 教育・研修の実施

当社グループは、役職員等に対して、リスクマネジメントの周知徹底、ならびに本基本方針および関連する規程・規則等を遵守させるための適切な教育・研修を実施し、役職員等のリスクマネジメントの意識や考え方の維持向上に努めます。 - 改廃および管理

本基本方針の改廃は、artience株式会社の取締役会が決定しこれを行います。

また、本基本方針の改廃事務等を行う所轄部署は、artience株式会社のリスクマネジメント活動を統括する部署とします。

2004年11月1日 制定

2024年1月1日 改定(2023年12月8日取締役会にて決議)

当社は、Corporate Philosophy(経営哲学)、Brand Promise(ブランドプロミス)およびOur Principles(行動指針)から成る「グループ理念体系」に基づき、当社グループが事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献するとともに、自身の持続的な成長を実現するため、「サステナビリティ憲章」およびそれに関連する諸方針、ならびに「倫理行動規範」などに則り、事業活動を行う。

当社は、業務の適正を確保するために必要な体制(以下、「内部統制システム」という)の整備を、健全な企業継続および社会的信頼の形成に必要なプロセスであり、かつ、経営・事業目標の達成のために積極的に活用すべきものであると認識し、以下の内部統制システムを構築するとともに、経営環境の変化に応じてこれに修正を施すことにより、株主をはじめとするステークホルダーの利益に適う経営を行っていくこととする。

- 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、当社グループの目指すべき理想像および当社グループの役職員に求められる基本的な考え方や行動のあり方を示すグループ理念体系と、全役職員が当社グループの一員として遵守すべきルールを示す倫理行動規範を定め、これを全役職員に周知し、当社グループの企業倫理およびコンプライアンス遵守の意識の浸透に努める。

また、当社は、よき企業市民として、企業の社会的責任への取り組み姿勢ならびに社会の持続可能性向上への貢献姿勢を明確にしたサステナビリティ憲章のもと、社会から信頼される企業集団となることを目指す。

当社はサステナビリティ委員会を設置し、代表取締役による監督のもと、当社グループの全社サステナビリティ活動の推進を担う。サステナビリティ委員会の下には専門部会としてリスクマネジメント部会、コンプライアンス部会およびESG推進部会を設置している。コンプライアンス部会が中心となってコンプライアンス経営を確保する取り組みを行い、加えて、コンプライアンスオフィス(社内外通報窓口)を通じて、法令および倫理行動規範に反する行為などを早期に発見・是正する体制を充実する。

取締役会は、取締役の職務執行の適法性を確認するとともに、法令および定款に従い当社およびグループ会社全体に影響を及ぼす重要事項について意思決定を行う。代表取締役は、取締役会の決議に基づき、会社を代表して職務の執行を行う。

監査等委員会は、その過半数を独立社外取締役で構成し、取締役の職務執行についての適法性および妥当性監査を実施し、監査活動を通じて得られた結果を適宜に取締役会へ報告する。また、取締役は、監査等委員会が選定する監査等委員(以下、「選定監査等委員」という)からの求めに応じ、職務の執行状況を監査等委員会に報告する。

内部監査部門であるグループ監査室は、代表取締役に直属し、会社における業務が法令および定款に適合し、かつ適切であるか、また内部統制システムが有効に機能しているかについての監査を行い、監査結果を代表取締役ならびに内部統制担当取締役に報告するとともに、監査等委員会にも報告し、監査等委員会との連携を図る。 - 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、法令、定款、取締役会規程および情報セキュリティ管理規程に基づき、適切に保存および管理を行う。

また、取締役は、これらの情報を必要なとき閲覧できる。 - 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、倫理行動規範に準拠したリスクマネジメント規程に則り、リスクマネジメント担当役員が管掌する体制により、リスクマネジメント部会を通じて当社グループ全体に係る全社的なリスクを特定し、健全な企業継続および社会的信頼の形成のためのリスク対策を講じるリスクマネジメント体制を推進していく。

リスクマネジメントに対する啓蒙手段として、会社および部門ごとにリスク課題を年度計画に取り入れ、評価基準のひとつに組み入れる管理手法を実施し、あわせて、リスクマネジメント部会および当社の担当部門における全社的なリスク対策の立案・対応により、リスクを未然に防止する平常時の活動に注力する。

緊急時対応としては、リスク発生を認知した各拠点から当社代表取締役へ直ちに報告する緊急連絡体制を整備し、顕在化したリスクが経営に重大な影響を及ぼす場合には、緊急対策本部の設置などにより、緊急事態に速やかに対応できる事業継続体制を整備する。 - 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会を毎月一回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、経営の意思決定の迅速化と、効率的な事業の運営を行う。

また、当社グループの経営課題および事業戦略についての討議・決定機関として、業務執行取締役および執行役員により構成する会議を毎月定期的に開催し、グループ経営課題と戦略の共有化を図り、経営・事業目標の効率的な達成に努める。なお、当該会議には選定監査等委員が出席し、監査上必要な意見を述べることにより、取締役の職務遂行に対する監督機能を強化する。

取締役会は、業務執行の機動性を向上させる目的で、重要な業務執行の決定の一部について、法令、定款および取締役会規程に基づき、業務を執行する取締役へ委任することも可能とする。 - 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、グループ理念体系をグループとして共有し、グループ内の経営資源を最大限に活用し、グループ全体の企業価値の最大化を図る。

適正なグループ経営を推進するため関係会社管理規程を定め、グループ各社の自主性を尊重しつつ、重要事項の執行については同規程に従いグループ各社から当社へ報告させることとするほか、グループ各社における業務執行のうち当社グループの業績に重要な影響を及ぼしうる事項については、当社の取締役会での決議を要するなど、当社も関与のもとグループ経営の適正な運営を確保する。

上記③のリスクマネジメント体制および緊急時対応はグループ各社にも適用させるほか、グループ各社の取締役の中から選任された者を対象とした法務部会を当社において定期的に開催し、グループ経営に関する法務リスクを共有しグループ運営の適正化に努めていく。また、グループ各社は、取締役などにより構成する会議を定期的に開催し、経営・事業目標の効率的な達成に努めていくほか、当社に定期的に報告する。

グループ各社の監査役は、各社の取締役の職務執行についての適法性および妥当性監査を実施し、適宜に各社の取締役会および当社の監査等委員会にその結果を報告する。

また、上記①のグループ監査室による監査の対象には、グループ各社を含むものとする。

なお、財務報告の信頼性を確保する体制としては、当社代表取締役直轄の組織体制のもと、会計監査人と適宜協議しながら、企業会計審議会の公表した財務報告に係る内部統制の評価および監査に関する基準ならびに実施基準に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、有効な内部統制システムの整備、運用を確保する。加えて、グループ各社からの情報を収集、共有する仕組みを整備するほか、売上基準などによって重要な事業拠点とされなかった拠点についても、当該拠点に固有なリスクなどを勘案し、適正な業務の啓蒙や内部監査を適宜実施する。 - 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社は、監査等委員会が、職務を補助すべき使用人を求めた場合は、監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会の職務を補助する使用人を配置する。また、監査等委員会と内部監査部門であるグループ監査室との連携により監査実務を遂行する体制を強化するため、監査等委員会とグループ監査室との間に情報連絡会を設置し、内部監査機能の充実を図ることで監査等委員会の監査機能を強化する。 - 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、上記⑥の監査等委員会の職務を補助する使用人を配置した場合における当該使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意を得て実施し、当該使用人に対する指揮命令・評価は監査等委員会が行う。 - 取締役、使用人が監査等委員会に報告をするための体制および当社のグループ会社の取締役、監査役、使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制ならびに報告した者が不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

当社の取締役および執行役員は、取締役会等の監査等委員の出席する重要な会議において、担当業務の執行状況を報告する。

当社およびグループ各社の取締役、監査役、執行役員および使用人は、リスクマネジメント規程等に従い、以下の事実を速やかに監査等委員会に報告する。- コンプライアンスに関する重要な事実

- 会社に著しい損害を与え、または著しい損害を与えるおそれのある事実

- その他、監査等委員会と協議のうえ報告事項として定めた事項

選定監査等委員は、当社およびグループ各社の取締役に対し、上記の事実を監査等委員会に対して報告することを求めるほか、監査に必要な各種重要会議に出席し、また稟議書等の事業運営に重要な影響を及ぼす情報の閲覧を行うこととする。

また、当社およびグループ各社の取締役、執行役員および使用人は、選定監査等委員の求めに応じ、会社の業務および財産の状況について報告する。 - 監査等委員の職務の遂行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の職務遂行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、速やかに処理する。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査等委員は担当役員に事前に通知するものとする。 - その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、監査等委員会と代表取締役および取締役が、経営課題、その他事業運営上の重要課題について定期に意見交換を行い、また、監査等委員会が実効的な監査ができる体制の環境整備に努める。

また、監査等委員会は、内部監査部門であるグループ監査室が行う計画的内部監査の報告を受けるとともに、グループ各社の監査役および会計監査人とも定期的な意見交換を行い、監査等委員会の監査が、効率的かつ効果的に行われることを確保する。 - 反社会的勢力排除に向けた体制

当社は、倫理行動規範および反社会的勢力対応規程の中で、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、不当、不法な要求には一切応じない旨を定めており、取引関係も含めた一切の関係を持たないものとする。また、外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行う。

2006年5月15日 制定(2006年5月15日取締役会にて決議)

2024年1月1日 改定(2023年12月8日取締役会にて決議)

- (緊急時対応)グループ全体に影響を及ぼす可能性のある緊急事態発生時の対応策と体制を整備する。

- (リスク顕在化予防、損失の低減・移転対応)グループ全体に影響を及ぼす可能性のある既存リスクを特定・抽出し、その対応策を確認・周知する。

- (啓発活動)新しいリスクへの感知力の向上を促進する。

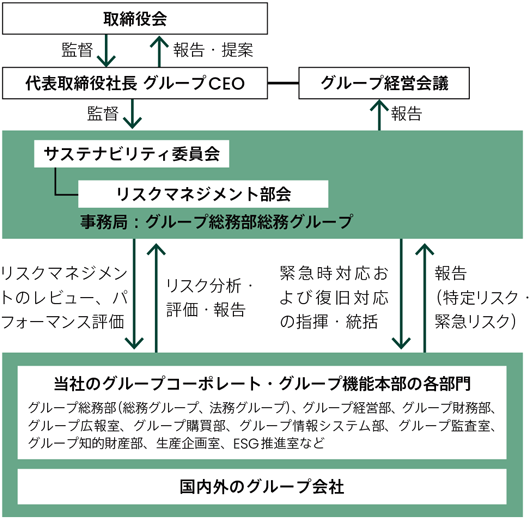

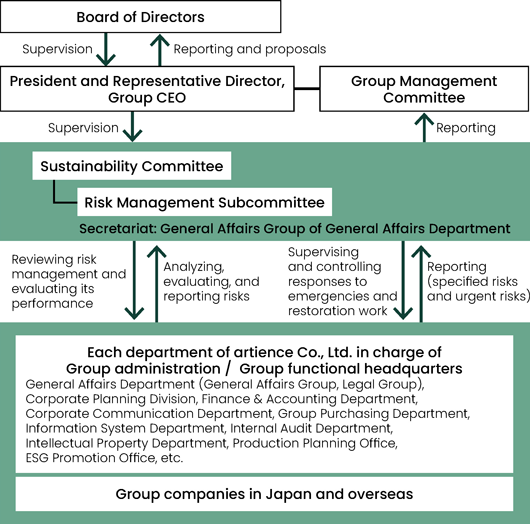

推進体制

リスクマネジメント担当役員(リスクマネジメント部会長)のもと、グループ総務部を事務局とするリスクマネジメント部会で、グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理しています。また、グループの各社・各部門では、社会環境の変化や日常業務に潜むリスクを洗い出して評価・検討し、リスク発生の未然防止とリスク被害の軽減対策に取り組んでいます。

リスクマネジメント部会では、各社・各部門のリスクを発生可能性と重大性に基づき評価したリスクマップを作成し共有しています。重要リスクについては、リスク軽減のための活動の進捗と達成度を部会で確認し、グループとして対応する必要のある全社的リスクをグループ経営会議および取締役会に報告しています。新たに重要リスクとなりうる問題が発生した場合は、取締役会に報告するとともに、対策本部を設置し対応を図っています。

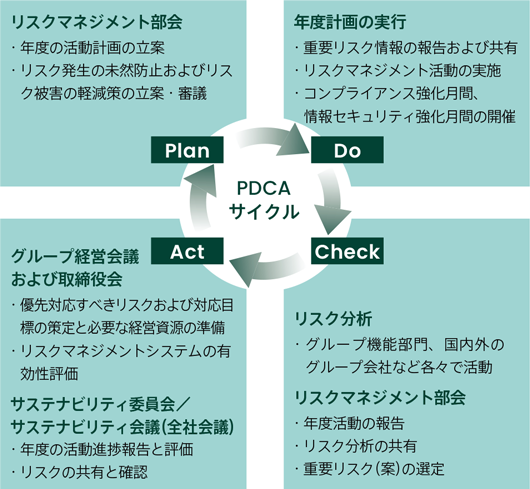

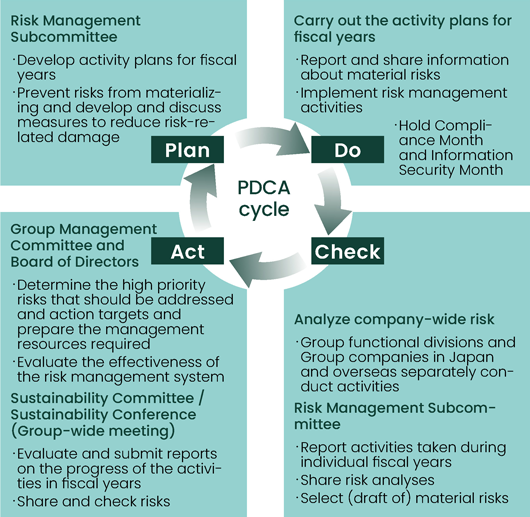

リスクマネジメントプロセス

リスクマネジメント体制のもと、リスクの見直しを進めPDCAサイクルを回しながら活動の質の向上を図っています。

2024年度の主な活動

2024年度は、全社視点でリスクアセスメントを実施し、全社重要リスクの確認を行うとともに、①CSIRTによる最新のインシデント状況の共有、②品質不正・品質瑕疵リスクの対応状況の確認、③法務リスクの対応状況の確認と情報共有を行いました。教育・啓発活動としては、①国内全拠点の業務用車輛の運転者、その管理者をそれぞれ対象とした安全運転講習会、②派遣社員やパート社員を含む生産拠点でのeラーニングを活用した腰痛災害の防止と電気火災の防止に関する安全教育(全2回開催:各約2,000名が受講)、③グループ全体の品質の安定化、リスク低減を図るため、各事業の品質チェックシートを作成し、海外拠点への展開などを実施しました。

代表的な事業等のリスク

当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュフローの状況に重要な影響を与える可能性がある代表的事業等のリスクとして以下のリスクを想定しています。2024年度において当社グループに甚大な悪影響を及ぼすリスクの発生はありませんでした。

| リスク項目 | 代表的なリスク |

|---|---|

| ①海外活動に潜在するリスク | ・法律・規制・不利な影響を及ぼす租税制度の変更 ・社会的共通資本が未整備なことによる企業活動への悪影響 ・不利な政治的要因の発生 ・テロ、戦争などによる社会的混乱 ・予期しえない労働環境の急激な変化 |

| ②システム障害、情報漏洩、 滅失、毀損 に関するリスク |

・システム障害による業務停止 ・ランサムウェアをはじめとするマルウェア攻撃などによる情報漏洩、減失または毀損の発生 |

| ③品質・製造物責任に 関するリスク |

・製品の品質に起因する事故、またはクレームの発生 ・物流の2024年問題 |

| ④自然災害・感染症などに関するリスク | ・大規模地震や大雨などの自然災害や国内外における感染症の大流行(パンデミック)などによる、原材料の調達困難化、生産活動への支障、世界的な消費活動の停滞、サプライチェーンの物流機能の停滞などに伴う供給不能 |

| ⑤原材料調達に関するリスク | ・市況変動、天災、事故、政策などによる価格高騰や供給不足 ・調達先からの原材料供給の遅延・停止や、それに起因する取引先への供給不履行による損害賠償などの発生 |

| ⑥為替の変動に関するリスク | ・急激な為替変動 |

| ⑦一般的な法的規制に関するリスク | ・国内外の法規制の変更や、それに伴う市場の変化 ・環境問題や製造物責任、特許侵害をはじめとする当社グループの事業に重大な影響を及ぼす訴訟紛争 |

| ⑧環境負荷発生のリスク | ・国内外の環境法規制の変更や、それに伴う市場の変化 ・環境負荷低減の対応の遅れによる費用の増加 ・社会的な環境対応要請(脱プラスチック、カーボンニュートラルなど)に対する追加投資、事業形態の変更 |

| ⑨気候変動に関するリスク | ・国内外の気候変動に関する規制の変更や、それに伴う市場の変化 ・CO2排出量削減など社会的な要請に対する対応の遅れによる費用の増加 |

| ⑩一般的な債権回収に関するリスク | ・顧客の経営状況の悪化による売上債権などの回収困難 |

| ⑪固定資産の減損に関するリスク | ・経済条件の変化や事業の見直しなどによる固定資産の減損 |

| ⑫人材に関するリスク | ・社会環境変化による人材不足 |

| ⑬人権に関するリスク | ・人権問題による社会的信頼の低下や取引停止 ・人権問題に起因する訴訟紛争 |

※ 「事業等のリスク」の詳細は有価証券報告書に記載しています

情報セキュリティ

内部統制

内部統制システムの整備状況

artienceグループは、内部統制システムを整備し運用することが経営上の重要課題であると認識しており、取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」(2024年1月1日改定)を決議し、業務の適正性を確保するための業務執行体制および監査体制の整備に努めています。

内部監査の取り組み

当社グループでは、グループ監査室が、健全な事業活動基盤の確立に向けて、適法性、妥当性、事業活動の有効性、効率性、リスクマネジメントの観点から内部監査を実施しており、監査対象部門に対する改善の助言や提言とともに、改善進捗のフォローアップを行っています。

当社グループの内部監査は主に、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の監査(J-SOX監査)と、経営層の指示やリスク管理部門の要請を踏まえた、コンプライアンスやリスク管理などの取り組み状況の監査(業務監査)に大別され、毎年実施しています。グループ監査室は、内部監査の結果を代表取締役社長、内部統制担当取締役、取締役会、および監査等委員会に直接報告し、執行役員、部門長とも情報共有しています。また、監査等委員会および会計監査人と定期的に会合を行い、監査に関する方針・計画や監査結果などの情報共有・意見交換を図ることで、監査の効率化と実効性の向上に努めています。

2024年度は国内12社(42部門)、海外26社で内部監査を実施しました。

事業継続マネジメント(BCM)

当社グループは、地震や台風・水害などの自然災害、感染症などのパンデミック、工場における爆発・火災・漏洩の事故、サイバー攻撃など、事業継続に支障を来すおそれのあるリスクをBCMの対象とし、リスク対策に取り組んでいます。また、自社を含めた化学会社の事故を想定した復旧・製品供給の体制の構築が重要であると考え、BCMの展開を進めています。

artience グループ(以下、「当社グループ」という)は、リスクマネジメントに関する基本方針に則り、事業継続マネジメント(BCM)の一環として、事業継続に支障を来すおそれのあるリスクに対して、予防的な対応を行い、平常時から合理的かつ十分な準備を整えることで、重大な影響の最小化を図ります。事業継続に重大な影響を与える可能性のあるリスクまたは不測の事態が発生した場合には、当社グループは社員の安全確保や資産の保全、社会やステークホルダーへの責任を果たすことを使命とし、事業の継続および早期復旧を図るための体制を構築します。

In accordance with its basic risk management policy, the artience Group (the “Group”) aims, as part of its business continuity management (BCM) initiatives, to minimize any risk that could significantly hinder the continuity of its business by taking preventive measures and making reasonable and sufficient preparations as a part of its normal practices. If a risk materializes or an unforeseen situation occurs that may materially affect the continuity of its business, the Group is committed to securing the safety of its employees, preserving its assets and fulfilling its responsibilities to society and its stakeholders, and the Group will build a framework for ensuring business continuity and recovering quickly from such events.

artience 集团(以下简称“本公司集团”)依据关于风险管理的基本方针,作为业务连续性管理(BCM)的一个组成部分,在日常工作中做好合理并且充分的准备,采取预防措施,防范可能对业务连续性造成影响的风险,最大限度地减轻重大影响。当发生可能对业务连续性造成重大影响的风险或者不可预见的事件时,本公司集团以确保员工的安全、保护资产、履行对社会和利益相关者的责任为使命,构建旨在确保业务连续性和尽快恢复的体制。

- 適用範囲

本方針は、当社グループの業務に従事するすべての組織・役職員(パートタイマー、派遣社員ほか協力会社社員等を含み、以下「役職員等」という)に適用されます。また、事業継続に必要な関連するあらゆる活動に対して適用します。 - 目的・取り組み方針

当社グループは、事業継続に影響を与えるリスクの発現(例えば地震・台風・水害などの自然災害、感染症によるパンデミック、工場事故、サイバー攻撃、地政学リスクなどが想定されるが、これらに限定されない)への対応力を備え、事業活動の継続性を確保します。これにより、役職員等・ステークホルダーの安全を守りつつ、社会的責任を果たします。

当社グループは、リスクを予測・特定・評価し、事業への影響を最小化するための体制を整備します。安全性および事業の継続性を確保するため、以下の基本的な考え方に基づき BCP を実施します。

- 人命の保護を最優先とする。

- 事業資産の保全と機能維持を図る。

- お客様、地域社会、取引先、そして役職員等への影響を可能な限り低減する。

- 事業継続に向けてのコミュニケーションと協調を強化し、ステークホルダーとの信頼を保持する。 - BCP 体制

事業継続に重大な影響を与える可能性のあるリスクの発現または不測の事態が発生した場合には、artience 株式会社の社長または artience 株式会社の社長が指名する者を本部長とする「緊急対策本部」を設置します。緊急対策本部は、迅速かつ適正な対応を行い、被害を最小限に留めるとともに、業務プロセスの早期再構築と運用の迅速な回復を図ります。 - 継続的な改善

当社グループは、BCP の有効性を定期的に評価するとともに、環境の変化や新たなリスクに対応できる柔軟性を持った計画の維持と改善に努めます。これにより、常に最適な対応体制を維持します。 - グローバルでの取り組み

当社グループは、国や地域を問わず、グローバルで統一した理念に基づいて BCP を展開します。全拠点で共通の方針を踏まえた活動を推進し、事業継続性を全社的に向上させます。 - 教育・研修の実施

当社グループは、役職員等に対して、本方針および関連する規程・規則等を遵守させるための適切な教育・研修を実施し、平常時から BCP に対する意識の維持向上に努めます。 - 改廃および管理

本方針の改廃は、artience グループのリスクマネジメント部会が決定しこれを行います。

制定日:2025年7月1日

- Scope of application

The BCP Policy (the “Policy”) applies to all the organizations, officers and employees who engage in the Group’s business operations (including part-time employees, temporary staff, employees of subcontractors, etc.; “Officers and Employees, etc.”), It also applies to all activities that are necessary and related to business continuity. - Purpose and policies

The Group will ensure that it is capable of handling any risk that may manifest and affect business continuity (for example, natural disasters such as earthquakes, typhoons and floods, infectious disease pandemics, factory accidents, cyberattacks, geopolitical risks, etc.) and it will ensure the continuity of its business activities. This enables the Group to protect the safety of the Officers and Employees, etc. and its stakeholders and fulfill its responsibilities to society.

The Group will develop a framework under which it will predict, identify and evaluate risks and minimize their impact on its business. It implements a business continuity plan (BCP) based on the following fundamental concepts to ensure business continuity and the security of the Group.

- The top priority is the protection of human life.

- The preservation of business assets and the maintenance of the Group’s functions will be promoted.

- Any impact on customers, local communities, trade partners and Officers and Employees, etc. will be minimized as much as possible.

- Communication and collaboration to ensure the continuity of business will be enhanced, and the trust of stakeholders will be maintained. - BCP structure

If a risk materializes or an unforeseen situation occurs that may materially affect the continuity of its business, the Group will establish an emergency headquarters headed by the President of artience Co., Ltd. or a person designated by the President. The emergency headquarters will implement prompt and appropriate response measures to minimize damage and work to quickly reconstruct business processes and restore operations. - Continuous improvement

The Group will periodically evaluate the effectiveness of its BCP and work to maintain and improve the plan to ensure that it will be able to flexibly respond to changes in the business environment and new risks. In this manner, it will always maintain an optimal response framework. - Global initiatives

Regardless of country or region, the Group will develop BCPs based on global and integrated principles. It will promote activities in line with its common policies at all of its bases and will improve its business continuity planning on a group-wide basis. - Offering education and training

The Group will provide appropriate education and training to its Officers and Employees, etc. to ensure that they observe the Policy and related regulations, rules, etc. and maintain and improve their awareness of the BCP as a part of their normal practices. - Revision or abolition and management

The Group’s Risk Management Subcommittee will make decisions regarding the revision, abolishment and management of this Policy.

Establishment: July 1, 2025

- 适用范围

本方针适用于从事本公司集团业务的所有组织、干部员工(含临时工、派遣员工等协作公司员工等,以下统称“干部员工等”)。另外,适用于业务连续性所需的所有相关活动。 - 目的与工作方针

本集团将加强应对能力,以应对可能影响业务连续性的风险(例如,可预期的风险包括但不限于地震、台风、洪水等自然灾害、传染病导致的大规模疫情、工厂事故、网络攻击以及地缘政治风险),从而确保业务活动的连续性。 通过这种方式,保护干部员工等、利益相关者的安全,履行社会责任。

本公司集团将建立旨在预测、识别、评估风险,最大限度降低对业务的影响的体制。本公司集团将基于如下的基本思路实施 BCP,以确保安全性和业务连续性。

- 保护人身生命安全优于一切。

- 努力保护经营资产和维持其功能。

- 最大限度地降低对客户、当地社会、供应商以及干部员工等的影响。

- 加强旨在实现业务连续性的沟通与协调,保持与利益相关者的信赖关系。 - BCP 体制

当发生可能对业务连续性造成重大影响的风险或者不可预见的事件时,成立由 artience 株式会社的社长或者artience 株式会社的社长指定的人员作为本部长的“紧急对策本部”。紧急对策本部采取迅速且合理的应对措施,将损失控制在最低限度,尽快迅速构建业务流程和迅速恢复其运用功能。 - 持续改进

本公司集团定期评估 BCP 的有效性,努力保持和改进在应对环境变化以及新风险方面具有灵活性的计划。并通过这种方式始终保持最佳的应对体制。 - 在全球范围内的工作

本公司集团基于全球统一的理念开展 BCP 工作,不受国家和地区的限制。依据所有基地通用的方针开展活动,提高公司整体的业务连续性水平。 - 教育、培训的实施

为了让大家遵守本方针以及相关规程、规则等,本公司集团应对干部员工等进行适当的教育和培训,努力保持和提高干部员工等在日常工作中的 BCP 意识水平。 - 修订、作废及管理

本方针的修订和作废由 artience 集团的风险管理小组委员会决定和实施。

制定日期:2025 年7月1日

- 緊急体制の整備

- 設備耐震性の強化

- 気象災害への対応

- 原材料の安定的な調達

- 生産補完体制の整備

- 海外拠点への展開