中期経営計画artience2027|統合レポート2025 技術・知財戦略:グループ内外の資源活用を最大化し、新たな市場を切り拓く

2025年6月27日 公開

本ページはAIを用いて翻訳しています。

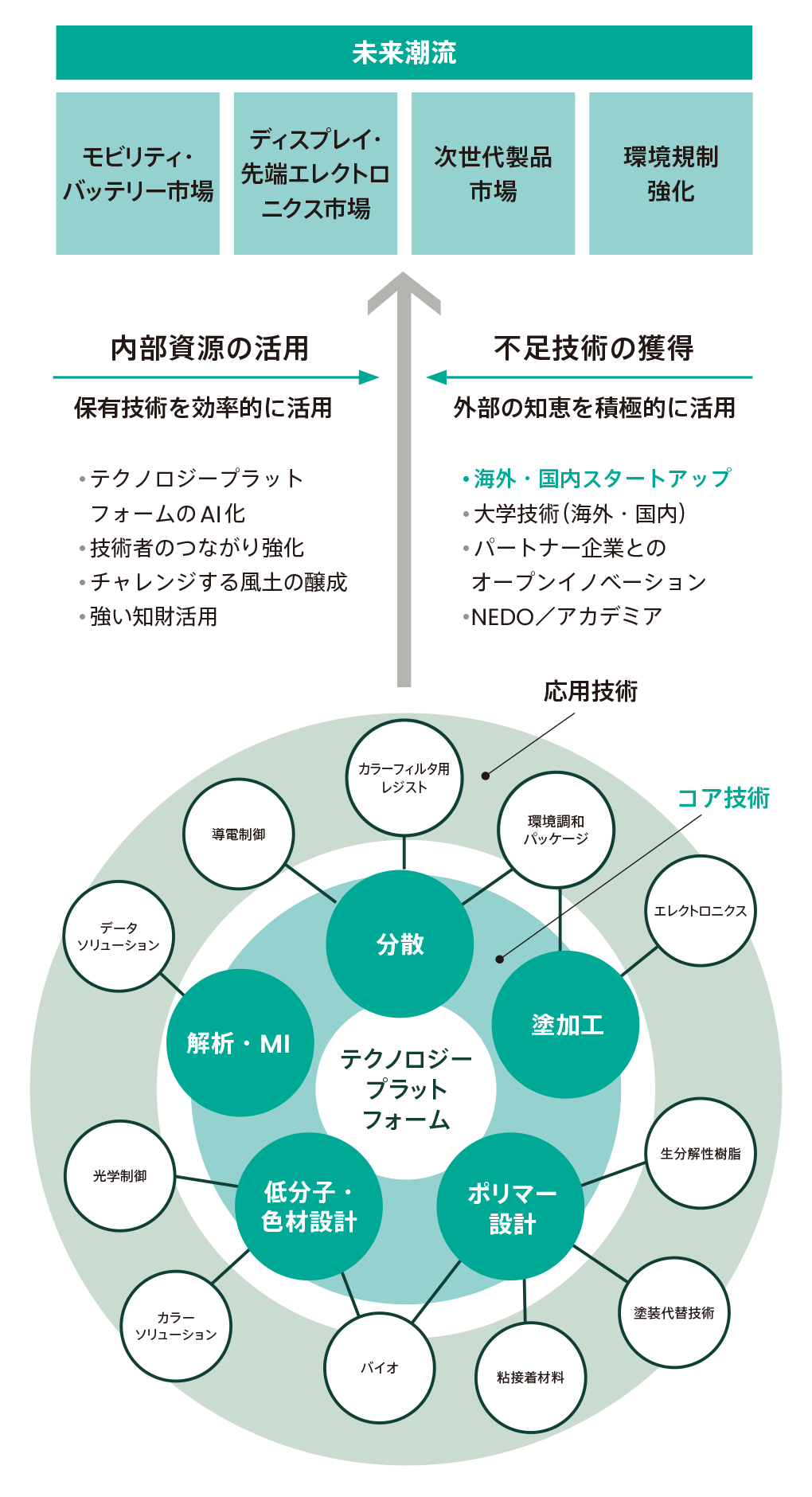

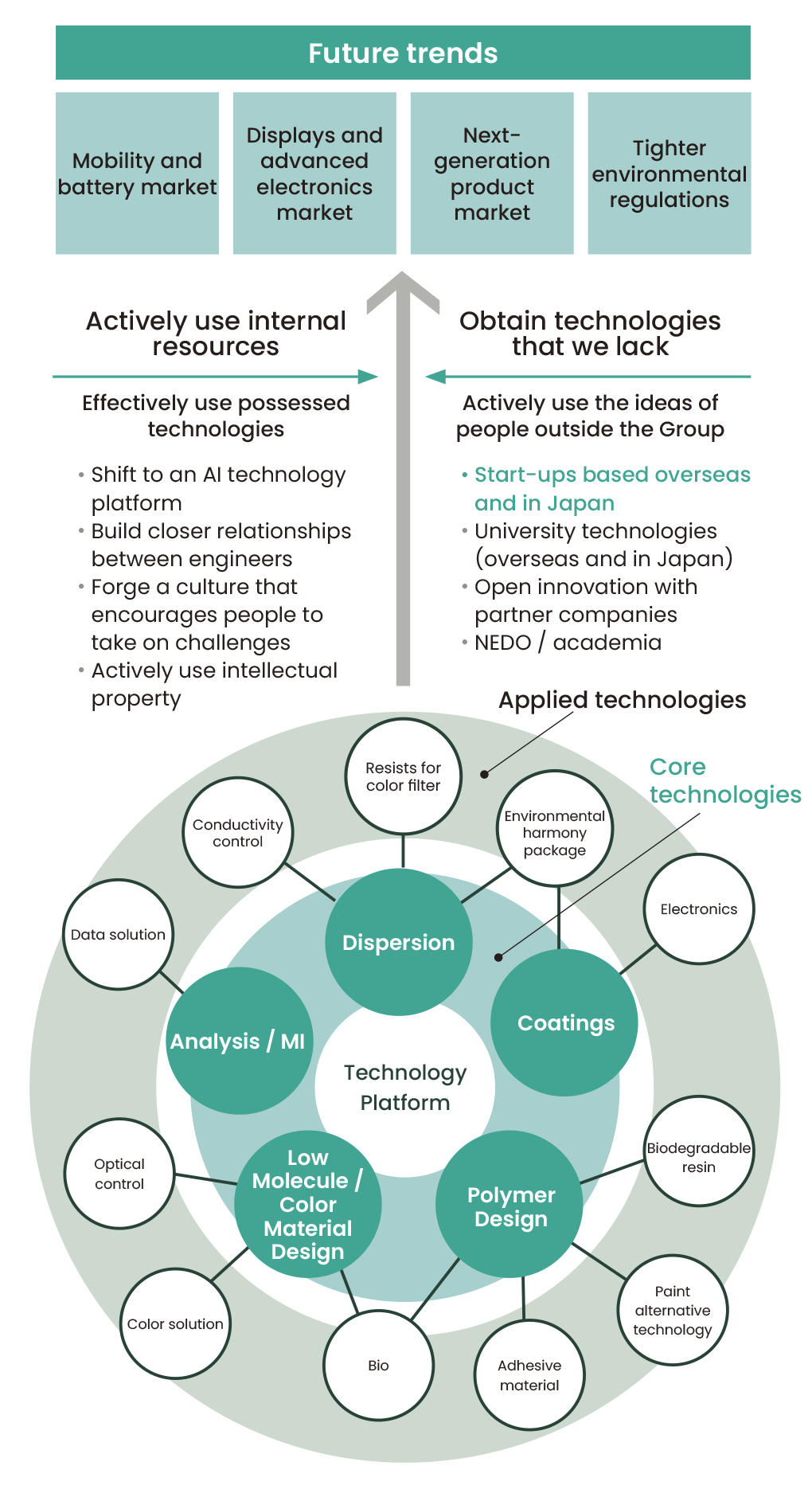

artienceグループは、コア技術とそこから広がる応用技術を強みに、新たな価値の創出を続けてきました。自社のコア技術と外部リソースを融合させることで、次世代に向けた技術の可能性を拡げ、イノベーションを推し進めます。

グループR&D本部長

町田 敏則

テクノロジープラットフォームが価値提供の土台

当社グループの強みは、永年培ってきた低分子・色材設計、ポリマー設計、分散、塗加工などのコア技術をもとに、数多くの応用技術を磨き、さまざまな事業を展開してきた点にあります。一つひとつの規模は小さくても、複数の技術・製品を柔軟に組み合わせ、お客様に最適なソリューションを提供するテクノロジープラットフォームを構築しています。

短・中期では、既存技術のすぐ外側にあるテーマを「染み出し領域」として開拓し、高い確度で市場ニーズを捉えた製品を送り出していきます。一方で、より長期的な視点から新領域を探索し、次のイノベーションに挑んでいくことも極めて重要です。これらのアクションを通してプラットフォームを進化させ、新たな価値創造を目指しています。

次期事業開発に向けた技術戦略の進捗

半導体分野は、当社が戦略的重点事業の一つとして注力している領域です。特に現在、生成AIの普及に伴いデータセンターの需要が急増しています。当社の半導体ポリマーは低誘電性の基盤用樹脂としての採用が始まっており、この成長市場でさらなる拡大を目指します。また、電子デバイス向けの絶縁材料の採用も進んでいます。お客様との信頼関係を深めながら、今後はより数量の見込めるスマートフォンなどへの横展開を強めていきます。

バッテリー分野では、リチウムイオン電池用のCNT分散体に引き続き注力するとともに、今後が期待されている全固体電池への対応を加速しています。パイロット段階ながらすでに引き合いをいただいており、全固体電池の実用化に先駆けて、早期参入で市場でのポジションを確立しておくことが重要と考えています。

また、次世代市場として重視するのが、HAI(Human-Agent Interaction)の分野です。AIは計算や推論のツールにとどまらず、人間との関係を深め、感情や意図を理解する技術としても進化しています。この領域では日本大学文理学部と共同研究を進めており、2024年度にはHAI体験型コンテンツ「トモニゴー™」を発表しました。人とAIエージェントがお互いを補い合いながら、ともに過ごす未来の可能性を模索しています。

環境規制への対応も欠かせません。リサイクルしやすい単一素材やバイオマス原料の活用、溶剤を使用しない製品の開発に加え、LED-UV硬化型インキの新たな硬化システムの開発にも取り組んでいます。LED-UV硬化型インキは硬化時に発生する物質が、環境や健康に影響を与える可能性があるとされ、ヨーロッパでは特に厳しい規制を受けています。これをクリアする安心・安全なLED-UV硬化型インキを、これまでとは異なるメカニズムから生み出し、市場投入を目指しています。

生成AIを研究開発・知財活動に活かしきる

生成AI活用も強化しています。2025年度に新設した「生成AI活用推進タスクフォース」では、過去約30年分の実験研究データを生成AIに学習させ、かつ公開されている論文や特許情報と合わせて活用する試みを進めています。質問に応じて最適なアイデアや解決策を提示できるような仕組みを構築し、担当者がこれまで独りで抱えていた課題を、社内外のあらゆるナレッジを使って解決できるようにするものです。

また、知財活動でも生成AIによる特許調査や出願書類作成の自動化を進めてきました。従来は自社の技術を守るために多数の細かな特許を出願してきましたが、今後は競合の動きを踏まえて特許の空白ゾーンを見極め、営業の武器となるような特許を戦略的に取得していきます。

技術系人材の育成を強化し、感性に響く価値の提供へ

新技術の開発はたくさんの失敗の上にこそ成り立つという大前提のもと、グループR&D部門では「20%自由探索活動」という仕組みを取り入れています。メンバーは業務時間の20%を、自身の興味に基づいたテーマに自由に充てることができます。この活動において失敗は何ら問題ではなく、成果が出れば適切に評価します。2025年度には、社員やチームのチャレンジ精神に報いる「R&Dチャレンジ賞」も新設しました。

さらに、技術開発職では長いキャリアを通して専門性を追求したいという社員が多くいるなか、「スペシャリスト制度」を新たに導入しました。専門職として管理職と同等の処遇を実現することで、業界で広く認められるような優秀な技術者の育成を目指します。

市場での競争力を高めていくなかで、「感性に響く価値」の重要性は増し続けています。エンドユーザーの心を動かし、驚きや感動を生む製品を提供できるか。日々やりとりするお客様の期待を超え、ワクワクを感じてもらえる技術提案ができるか。そして、技術開発を担う社員自身がワクワクしながら仕事に臨めるか。単なる業務としてではなく、自らがやりたいことに打ち込んでこそ、想像を超える成果が生まれてきます。技術者には、自身が開発した技術を世界へ広め、人生が変わるほどの達成感を味わってほしいと考えます。その結果として、さらなる事業拡大や企業成長という好循環が生まれることを目指し続けます。

次期事業開発につなげる技術開発の構造